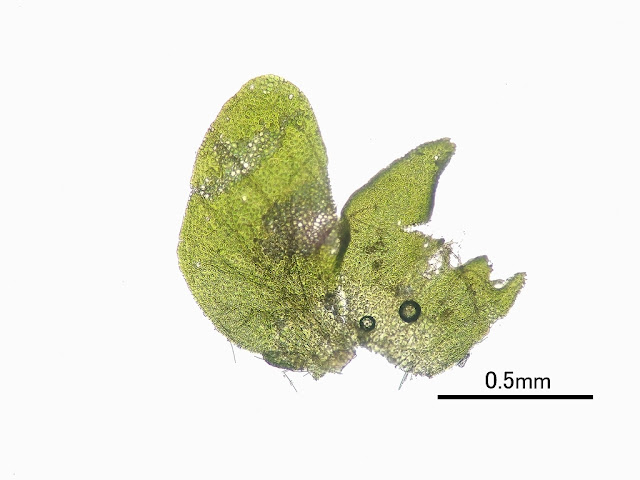

開裂した蒴をつけたヒラヤスデゴケを6月11日に載せたばかりですが、上の写真もヒラヤスデゴケ Frullania inflata のようです。

上は腹面から撮った写真で、4個の花被(①~④)がついています。 平凡社の図鑑などでは、本種の花被は5稜となっていますが、①~④で少しずつ様子が異なっています。 5稜であることを確認するために、複数の花被で横断面を作成してみました。

上が花被の横断面で、写真の上が腹面、下が背面です。 たしかに5稜のように見えます。 しかし、別の花被の断面では下のようなものもありました。

上の花被の断面では、6稜(赤い数字の1~6)のようにもみえます。 これも2~6を稜と見るべきなんでしょうね。

腹葉は茎径とほぼ同じ幅で、長さは幅の約2倍、中ほどまで2裂しています。

上は葉身細胞ですが、大きな油体が各細胞に1(~2)個あり、まるでケビラゴケ科の細胞のようで、6月11日に載せた葉身細胞とはかなり異なっています。

じつはヒラヤスデゴケとマエバラヤスデゴケは、同種であるとする考えが強いのですが、さまざまな違いが見られ、別種とする考えもあります。 細胞の違いもそのうちの1つなのですが、他にもいろいろな違いがあります。

その1つは見られる場所です。 平凡社の図鑑では、本種の生育場所については、「低地のしばしば水没するような岩上に生育し,樹幹にも着生。」とあります。 しかし6月11日のものは樹幹、こちらは渓流沿いの遊歩道ですが渓流からはかなり離れた岩上、そして今回は水とは関係無さそうな場所の石灰岩上でした。

雌苞葉の形態もいろいろあるようです。 下は2枚目の写真のbの雌苞葉です。

(2024.6.12. 滋賀県大津市石山寺)

0 件のコメント:

コメントを投稿