1月、ヒョウタンゴケ Funaria hygrometrica の帽の長い角が葉の間から突き出ていました。 まるで伸び出したばかりの細い蒴のようです。 ヒョウタンゴケはよく知られているコケで、蒴はよく目立ちますが、このような姿を見た人は多くないだろうと思い、Facebookでクイズ形式で名前が分かるか、聞いてみました。

出題したからには正解を示す写真を準備しなければなりません。 過去に撮ったヒョウタンゴケの写真を見直してみたところ、いろいろな気づきがありました。

ヒョウタンゴケは明るい裸地を好むコケです。 特に焚火の後などに大きな群落を作ったりします。 これは、胞子体は大きいのですが、配偶体は小さく、他の植物などに上を覆われると生きていくのが難しいのだと思います。 そのため、私はヒョウタンゴケは「漂泊のコケ」だと思っていました。 大きな胞子体で大量の胞子を作り、胞子は新たな裸地を求めて四散し、この大量の胞子生産にエネルギーを使うために配偶体は枯れ、その場には残らないと思っていました。 また、育つことのできる場所に行き当たるのが運任せなら、胞子の発芽時期もバラバラだろうと漠然と思っていました。

ところが、過去9回撮っていたヒョウタンゴケの写真を見比べてみたところ、生育環境により半月前後の違いはあるものの、かなりきちんと季節に合わせたライフサイクルを持っていることが分かりました。

また、胞子はこれまで育っていた場所にも落ちるので、その場所で育つことができる条件が続いているなら、同じ場所で長期間生活し続ける場合もあることも分かりました。 少なくとも3年間同じ場所で育っていることも確認しました。

以下、ヒョウタンゴケの大阪付近の季節変化を順に並べておきます。

上は帽だけでなく、蒴も蒴柄も姿を見せた状態です。 このような姿は1~3月に見ることができます。

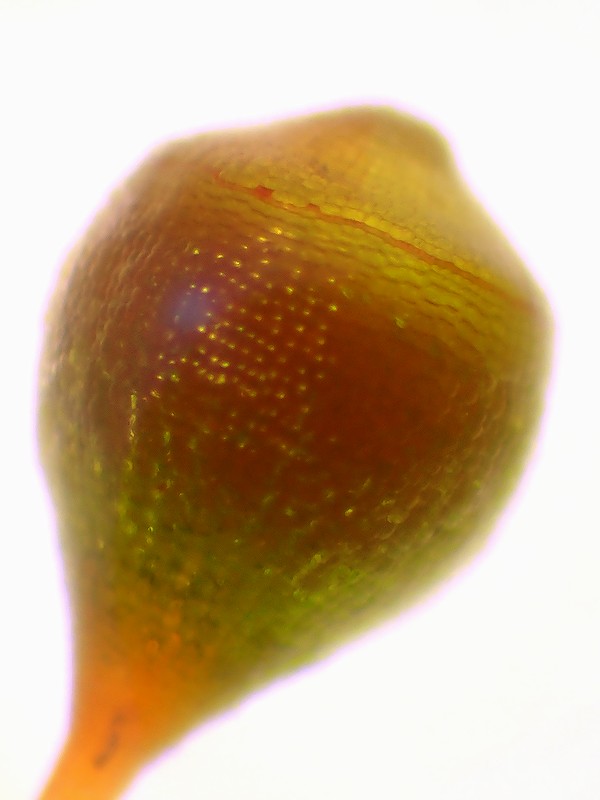

3月になると、蒴が膨らみ始め、早い所では帽も外れ始めます(上の写真)。 3月の様子はこちらやこちらにも載せています。

4月になると、帽が取れた蒴が多くなります(上の写真)。

5月になると胞子体が色づきます。 上の蒴も、まもなく胞子体の散布を始めるのでしょう。 蓋の取れかけた蒴の様子はこちらに載せました。