実習で外を歩いたところ、ハナミョウガ Alpinia japonica の花に出会いました。 多くはまだつぼみの状態で、今年は春先の気温が低く、例年より少し遅いようです。

ハナミョウガは関東~九州の林内に生える常緑多年草です。 ミョウガと同じショウガ科で、茎や葉の形態はミョウガに似て、地際に花をつけるミョウガと異なり高さ20~50cmのところに花をつける、つまり花が目立つミョウガというので、「ハナミョウガ」です。 葉は長さ15~40cmの広披針形です。 なお、葉の表面のあちこちに見られる白い斑点は、葉上地衣のアオバゴケだと思います。

上は葉の裏面です。 裏面には軟毛が密生していて、ビロードのような手触りです。

上は2004年の5月中旬に撮った本種の花です。 被子植物の花は、基本的には外花被(ガク)、内花被(花弁)、オシベ、メシベからなっていて、これらのいくつかが退化したり変形したりする場合もあります。 ラン科の花も変形が大きいのですが、まだどうにか外花被片3枚、内花被片3枚など、上記の基本的な花のつくりは確認できます。 しかし、ショウガ科の花はもっと大きく変化していて、上の写真の花のつくりを説明することは、予備知識無しでは無理だと思います。 花粉を出すオシベは1本しかみあたりませんし、メシベはそのオシベの中央から出ているようにみえますし、いちばん目立つ唇弁が花弁ではないのですから・・・。

上は花を横から見ています。 ショウガ科は単子葉類で、花は3数性です。 外花被は浅く3裂し、内花被も3裂しています。 ややこしいのはオシベです。 これは近縁の植物からの類推や花の各部の発生の様子を調べて得られる結果なのですが、本来6本あるオシベのうち、1本は花粉を出しますが、1本は退化し、残りの4本がくっついて花弁化し、唇弁となっていると考えられます。 オシベが花弁化するのは八重の花で見られますが、花弁化+合生は珍しいことでしょう。

上は花の縦断面です。 花の基部にある子房に続くメシベの花柱は、花粉を出すオシベの花糸にくっついて長く伸び、葯の間から顔を出します。 筒状になった花の内部の下部には蜜腺もあります。

昨年の果実もいくつか残っていました。 果実の表面にも細かい毛が密生しています。

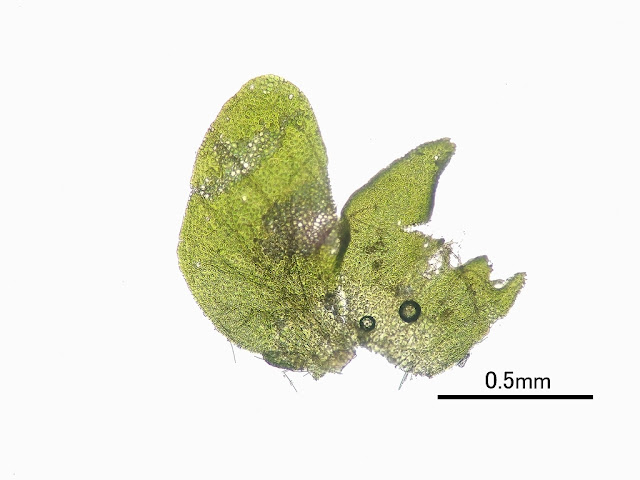

果実を割ってみました。 中には白い仮種皮に包まれた黒っぽい種子が複数個入っています(上の写真)。 種子には良い香りがあります。 この種子を陰干しにして乾燥させ、粉末にしたものは、伊豆縮砂(いずしゅくしゃ)と呼んで健胃薬とし、また、香辛料ともされます。